El primer seminario de Acceso a la Justicia, contó con la participación de Edgar López de El Nacional, quien durante su intervención expuso su preocupación por la poca preparación en temas legales que tienen muchos periodistas y el escaso acceso a la información, lo que produce un vacío de información que se evidencia cuando las notas institucionales enviadas por los expertos son publicadas usando el lenguaje administrativo que tienen de origen, demostrando a su juicio incapacidad para contar con claridad lo ocurrido.

A continuación algunos fragmentos de su intervención:

Para los que nos dedicamos a esta fuente durante muchos años el languidecimiento de la noticia judicial es frustrante y suponemos que para las audiencias es una pérdida. Pero, ¿realmente alguien extraña o lamenta que poco o nada se sepa de lo ocurre en tribunales? Creemos que en esta materia opera fatalmente lo que el politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci denomina “apaciguamiento”, el cual consiste en una naturalización de la progresiva merma de libertades ciudadanas. Porque, en el fondo, el hermetismo y la opacidad comprometen negativamente el derecho a la información y, más específicamente, del derecho de acceso a la información pública, aun teniendo en cuenta las restricciones legítimas asociadas a la administración de justicia.

La extinción a la que nos referimos está determinada por el acceso a la fuente, que se ha profundizado dramáticamente en los últimos 16 años, en relación directamente proporcional a la consolidación del secretismo como política de Estado.

La periodista Olgalinda Pimentel, reportera judicial en los años 80, recuerda el nivel de acceso que existía para entonces: “Las puertas de los tribunales se abrían con un empujón”. El resto del trabajo dependía del profesionalismo de los comunicadores sociales para relacionarse con los actores de la fuente judicial, a pesar del llamado secreto sumarial que caracterizaba el sistema inquisitivo en la jurisdicción penal.

Nuevo código, nueva Constitución

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal y la sustitución del sistema inquisitivo por el sistema acusatorio, hubo una reasignación de roles entre los actores judiciales. La Fiscalía comenzó a desempeñar un papel estelar y, rápidamente, los reporteros judiciales ubicaron los fiscales estrellas. Los llegamos a llamar los “Power Rangers”, como los superhéroes de una serie de televisión estadounidense que surgió en los 90.

La impronta que cada fiscal general le imponía al Ministerio Público era determinante a efectos del acceso a la fuente. Hasta la gestión de Javier Elechiguerra hubo apertura, pero con la designación de Isaías Rodríguez al frente del organismo se empezó a diluir su autonomía. Rodríguez venía de ejercer el cargo de vicepresidente de la República.

La declaratoria de emergencia judicial fue una de las acciones más trascendentes de la Asamblea Nacional Constituyente, a propósito de su objetivo primordial de refundar la República. Fue una época de estremecimiento por el modo “razzia” que se utilizó en algunos casos; y en otros, por los ribetes de venganza. Los jueces eran destituidos por decenas y la expectativa de un cambio profundo estaba en el ambiente. Sin embargo, la idea de adecentar el sistema de administración de la justicia venezolana se frustró en poco tiempo, pues todas las iniciativas emprendidas por el Poder Judicial en manos del chavismo tenían la misma falla de origen que en los 40 años anteriores: la designación a dedo de los operadores judiciales. A los reporteros judiciales no quedó otra opción que reprochar la reincidencia en los vicios.

Si el sistema judicial es lo que son sus operadores, la prensa tendría que ir ajustando sus relaciones con las fuentes vivas. La interlocución, profesional por supuesto, con los periodistas no sería la misma si se trataba de un juez que actuaba bajo presión extrajurídica o de un juez auténticamente independiente.

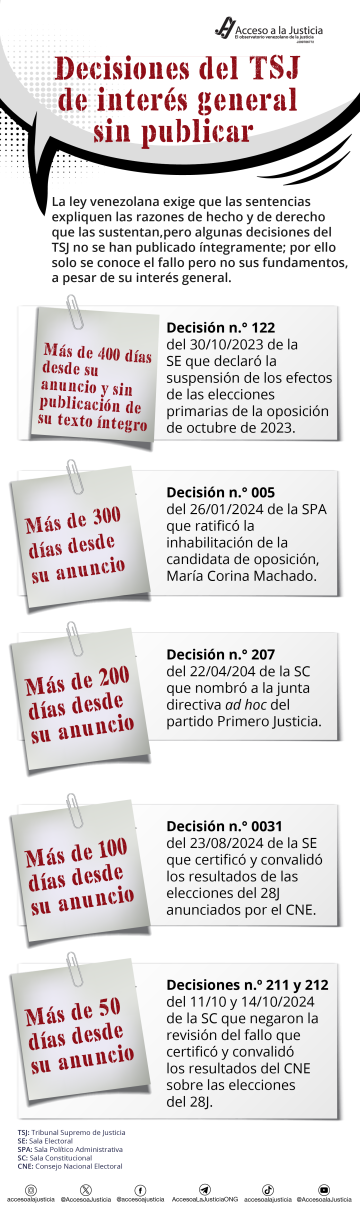

La cooptación oficialista de los operadores judiciales es el signo de la noticia judicial. Lo ha sido en los últimos 16 años y lo fue antes. Sin embargo, esa cooptación cada vez es más escandalosa, pues el Poder Judicial se ha concentrado en construirle el piso jurídico al régimen. En la lógica chavista, los periodistas de los medios no estatales son enemigos de la revolución. Ello ha agudizado la cerrazón informativa y constituye otra causa de la disminución del flujo de noticias desde tribunales y fiscalías.

Si el periodismo es, per se, un mecanismo de contrapoder, cuando ponemos el foco en los derechos humanos las exigencias de integridad profesional son mayores. Y ante un eventual conflicto de intereses, vale preguntarse: ¿Es que acaso el comunicador social de oficio no es un defensor de derechos humanos? No tengo dudas: sí lo es y debe proceder con coherencia.

La coherencia en la defensa de los derechos humanos desde el periodismo implica un desafío adicional: el seguimiento. Con más perseverancia que suerte, apropiarse de las historias contadas con enfoque de derechos humanos implica prolongar, todo el tiempo que sea necesario y posible, el acompañamiento a la gente que vive, siente y padece.