“El tirano es el que se mete contra las leyes a gobernar según ellas; y el déspota es el que se hace superior a las mismas leyes. Así el tirano puede dejar de ser déspota; pero el déspota es siempre tirano”.

Jean Jacques Rousseau

Tiranía siempre ha sido una mala palabra. En Grecia, de donde proviene, inicialmente describía a quien usurpaba el poder, quien llegaba a él por medios ilegítimos; luego los filósofos griegos, entre ellos Platón, pasaron a darle a la palabra la connotación de arbitrariedad y despotismo con la que la conocemos ahora.

Incluso en el caso de los romanos, que no eran precisamente muy demócratas, la acumulación de poder en una persona era vista con malos ojos, y aunque en la era republicana estaba prevista la figura del dictador, su duración no podía ser mayor de seis meses renovables por otros seis. De hecho, tan no era querida la figura que el dictador más famoso entre los romanos fue Cincinato, precisamente por serlo el menor tiempo posible, pues aunque lo fue dos veces, renunció en ambos casos luego de quince y veintiún días respectivamente, en cuanto pudo resolver las crisis que originaron su nombramiento, aunque legalmente podía quedarse como dictador por los seis meses por los había sido nombrado. Por este desapego al poder absoluto Cincinato fue considerado un ejemplo de los valores republicanos. Efectivamente, esta rareza de desprecio al poder absoluto merece mucho respeto y admiración.

Luego, en Las siete partidas de Alfonso X El Sabio, hace más de ocho siglos, se resumen los tres elementos sobre los que descansa toda tiranía, a saber: fomentar la ignorancia del pueblo para acobardarlo; dividirlo para fomentar la desconfianza y así nadie confíe en nadie; y finalmente, fomentar la pobreza para que haya una dependencia perpetua a favor del tirano. ¿Nos suena conocido?

Ya en la modernidad John Locke, siguiendo a la tradición clásica, define la tiranía como “el ejercicio del poder más allá del derecho, donde nadie tiene derecho; y este haciendo uso de la fuerza que tiene en sus manos, no lo usa para el bien de los que están debajo de él, sino para su propia ventaja”.

Hemos de distinguir en este momento entre una monarquía y una tiranía, pues no son sinónimos, pues aun las monarquías absolutas anteriores a la revolución francesa tenían un cuerpo de leyes que era respetadas y los reyes se cuidaban, por lo general, de hacer cambios drásticos a las mismas; de hecho, esa dificultad de cambio fue el germen de su fin al no poder adecuarse a la evolución de los tiempos.

Así pues, en el concepto de Locke el tirano es ajeno al derecho, a todo derecho, pues las normas emanan de su voluntad gracias a la fuerza a la que debe su hegemonía. En consecuencia, el tirano se considera la única fuente de derecho y, por lo mismo, puede cambiarlo cuando así le convenga aunque lo que decida sea o no coherente con lo que antes dijo, naciendo con ello la arbitrariedad, signo de toda tiranía.

En consecuencia, la tiranía no es más que la negación del derecho, pues lo que se pretende no es un orden sino el mantenimiento del tirano en el poder. Lo demás es secundario.

Para acercar la palabra tiranía a nuestros tiempos acudimos al diccionario, quien diligentemente luego de indicarnos que la tiranía es el gobierno ejercido por un tirano, nos explica que consiste en el “abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad” (Diccionario de la Real Academia Española).

Ahora bien, no es raro que cada vez que se hable de dictadura en nuestro país se indique que esta idea no calza a la perfección con los regímenes que tradicionalmente nos la recuerdan, como lo son las dictaduras militares de Marcos Pérez Jiménez y Juan Vicente Gómez. En ese sentido debemos empezar diciendo que incluso entre esos regímenes hay grandes diferencias, pues Gómez no era un militar de carrera ni el ejército que lo respaldaba tampoco, mientras que para Pérez Jiménez no había nada más importante que ser un oficial egresado de una academia militar. Pese a ello, los unen esos elementos que recordamos de una dictadura clásica: censura férrea a los medios de comunicación, prohibición de partidos de oposición, falta de voto universal directo y secreto, y una brutal represión a quienes lo adversen.

Comparado con esto, hay quien dice que en un país donde puede decirse que se está en dictadura sin que lo encarcelen no puede ser una dictadura. Esto nos está diciendo simplemente que las formas no democráticas evolucionan con los tiempos, y así como ahora a nadie se le ocurriría decir que detenta el poder por la “gracia de Dios”, como decía Francisco Franco. Los modos autocráticos también cambian, pues al ser las sociedades más complejas, los mecanismos de control también se hacen más sofisticados.

Así, en la época de Pérez Jiménez censurar los periódicos era muy fácil, pues eran muy pocos, lo mismo en el caso de las estaciones de radio. Ahora, con el advenimiento de internet y las redes sociales, esto no es posible, por lo que la represión se centra en aquellos medios que llegan masivamente como las televisoras, a través del perverso instrumento de la autocensura (“cállate o te cierro”). El que haya muchas voces opositoras en internet lo que demuestra es que el régimen sabe que hay mucha fragmentación en el mismo, que internet no llega a todos, y que lo importa es aquella información que ven las masas. Esto permite que se puedan dejar algunos medios marginales, como radioemisoras locales o periódicos que cada vez venden menos ejemplares impresos, para dar la falsa impresión de libertad de expresión. En resumen, que una prisión tenga ventanas no la hace menos prisión.

Trayendo todo lo dicho a nuestra realidad actual, debemos decir que mientras el régimen contó el apoyo de los votos, gracias a la chequera petrolera pudo maquillar, malamente, sus formas autoritarias, pero la pérdida de apenas una elección evidenció las graves grietas de una “democracia participativa” que nunca lo fue, pues los siguientes hechos, no meras especulaciones, son contrarios a una democracia:

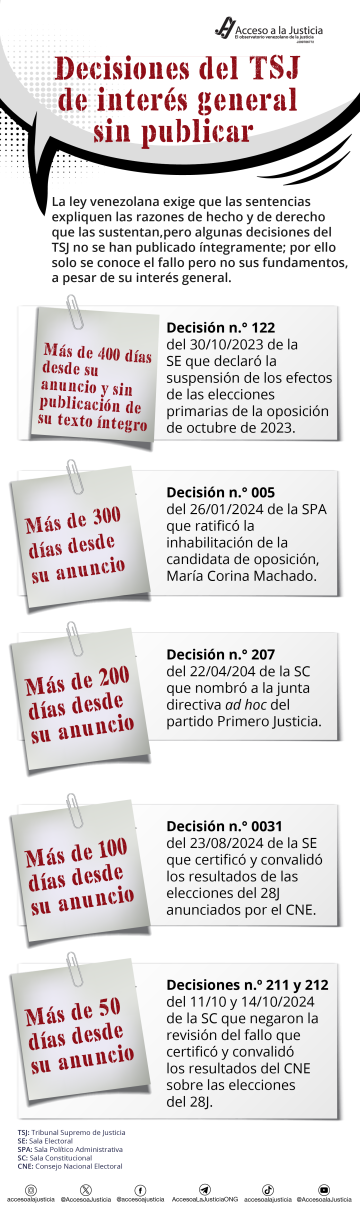

- En Venezuela no hay separación de poderes. El Poder Judicial está al servicio del Ejecutivo y no cumple su papel de hacer cumplir la Constitución y los derechos de los ciudadanos.

- En Venezuela unos magistrados que no cumplen los requisitos para su cargo dieron un golpe de estado y asumieron los poderes de la Asamblea Nacional, y ello no les genera consecuencia alguna.

- En Venezuela no se sabe cuándo habrá elecciones.

- En Venezuela, al día de hoy, no se sabe cuáles son la mayoría de los partidos de oposición, pues dependen de una decisión administrativa que nadie conoce todavía.

- En Venezuela, en medio del caos actual, los medios de comunicación masivos transmiten telenovelas y comiquitas.

- En Venezuela a todo opositor se le aplica el derecho penal del enemigo, pues por el solo hecho de serlo no se le reconocen los derechos que establece la Constitución sino un régimen represivo que da poderes absolutos a los órganos de seguridad del estado.

- En Venezuela se cuenta con un derecho paralelo a la Constitución que considera el ejercicio del poder como “derecho”, cuando no es más que un mandato temporal y revocable, y los derechos de los ciudadanos como algo que se tolera mientras el poder no disponga lo contrario.

- Finalmente, en Venezuela el Gobierno cuenta con fuerzas paramilitares para amedrentar a la población civil cuando considera que no son suficientes las fuerzas armadas.

Entonces, que todavía podamos escribir sobre lo que es una tiranía no cambia la realidad. Y todos sabemos cuál es.